迴向的本質:不只是善念,更需要力量

迴向的目的就是為了幫助眾生,

平常的修行比如念佛、拜懺,

或做任何好事其實都可作迴向。

但若自身沒有足夠的力量,

能幫助的相對有限!

台灣有數百萬、甚至上千萬人,

誦念佛號、進行迴向,

但為何社會環境卻未見改善?

這並非僅僅因為人心不古,

而是因為迴向者自身的力量不足。

唯有真正下功夫修行,

達到一定境界,

才能將力量擴展,

對眾生產生實質的助益。

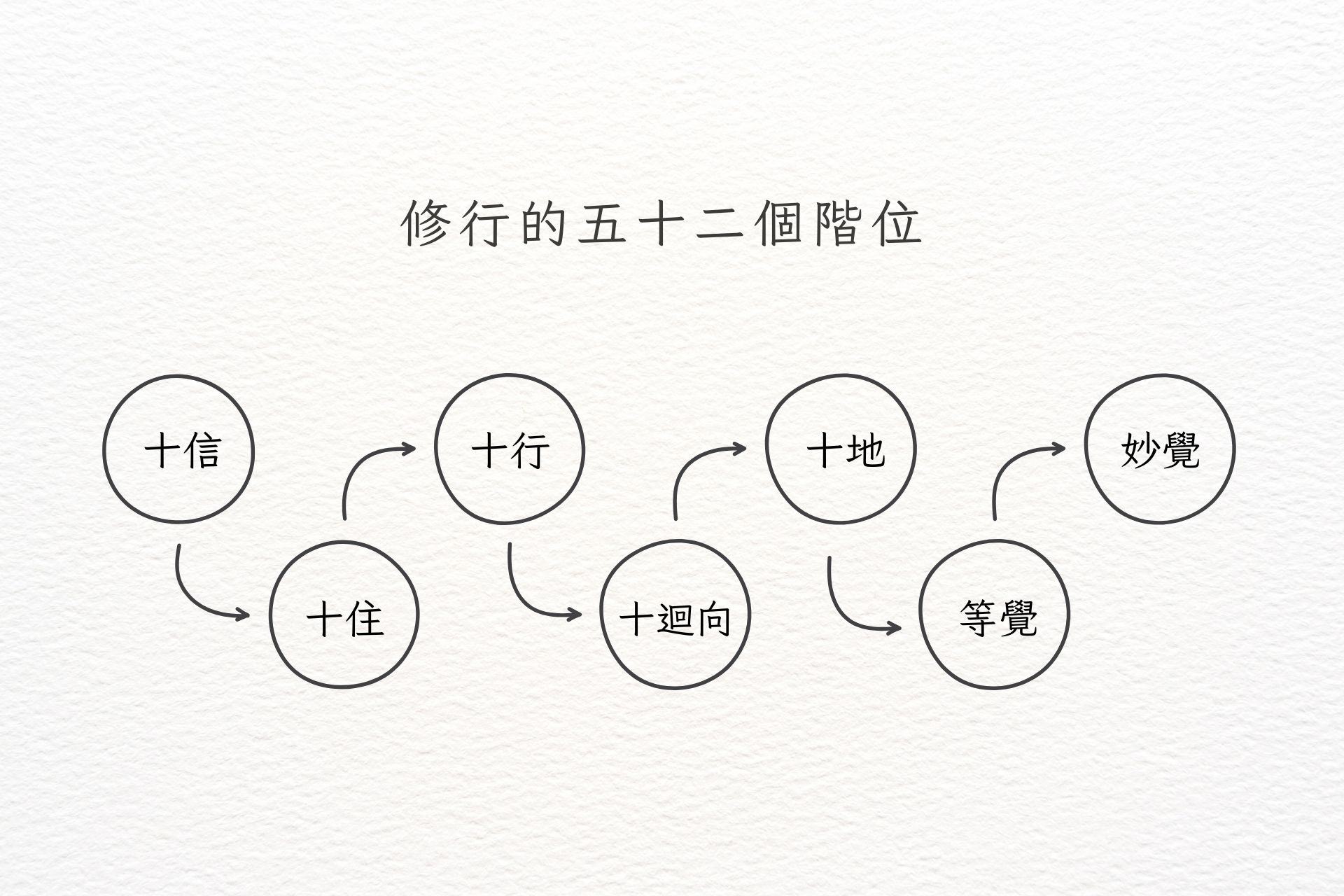

如何才能產生力量?理解修行的五十二個階位

修行有五十二個階位,

包括十信、十住、十行、十迴向、十地,

以及等覺、妙覺。

所謂「十」,就是十個階梯、十個層次。

1. 十信 —— 修行的根本在於信心。

《華嚴經》有云:「信為道元功德母」,

信心的深淺決定了修行的深度。

2. 十住 —— 有了信心,還需要保任,

就是堅持不退轉,一旦退轉,

迴向的當下就沒有力量。

這種穩定的信念即是「住」。

所謂「初發心菩薩既成正覺」,

要一直維持這個「初發心」,

這也是「住」。

3. 十行 —— 「行」就是觀行。

觀行是修行的關鍵,

能夠自我觀照、覺察,

去除習氣、累積德大,

必須身語意都要去力行,

才能使信心更加穩固。

4. 十迴向 —— 進入十行以後,

你的「能用」慢慢出來,就可以迴向了,

此時候的迴向才有力量、才有效果。

5. 十地 —— 當進入「十地」,

則屬登地菩薩。

6. 等覺 —— 進入「等覺」,

則成為法王子。

7. 妙覺 —— 最終達到「妙覺」,

即成就佛果。

十信、十住、十行,

再來才是迴向,

迴向為什麼排在第四呢?

因為前面的功課沒有做到,

迴向就產生不了力量。

若迴向時心念不對,

則可能導致業力反彈。

因此,不要以為迴向都是好的,

而是應檢視自己在迴向時是什麼心態?

信心夠不夠?

定力夠不夠?

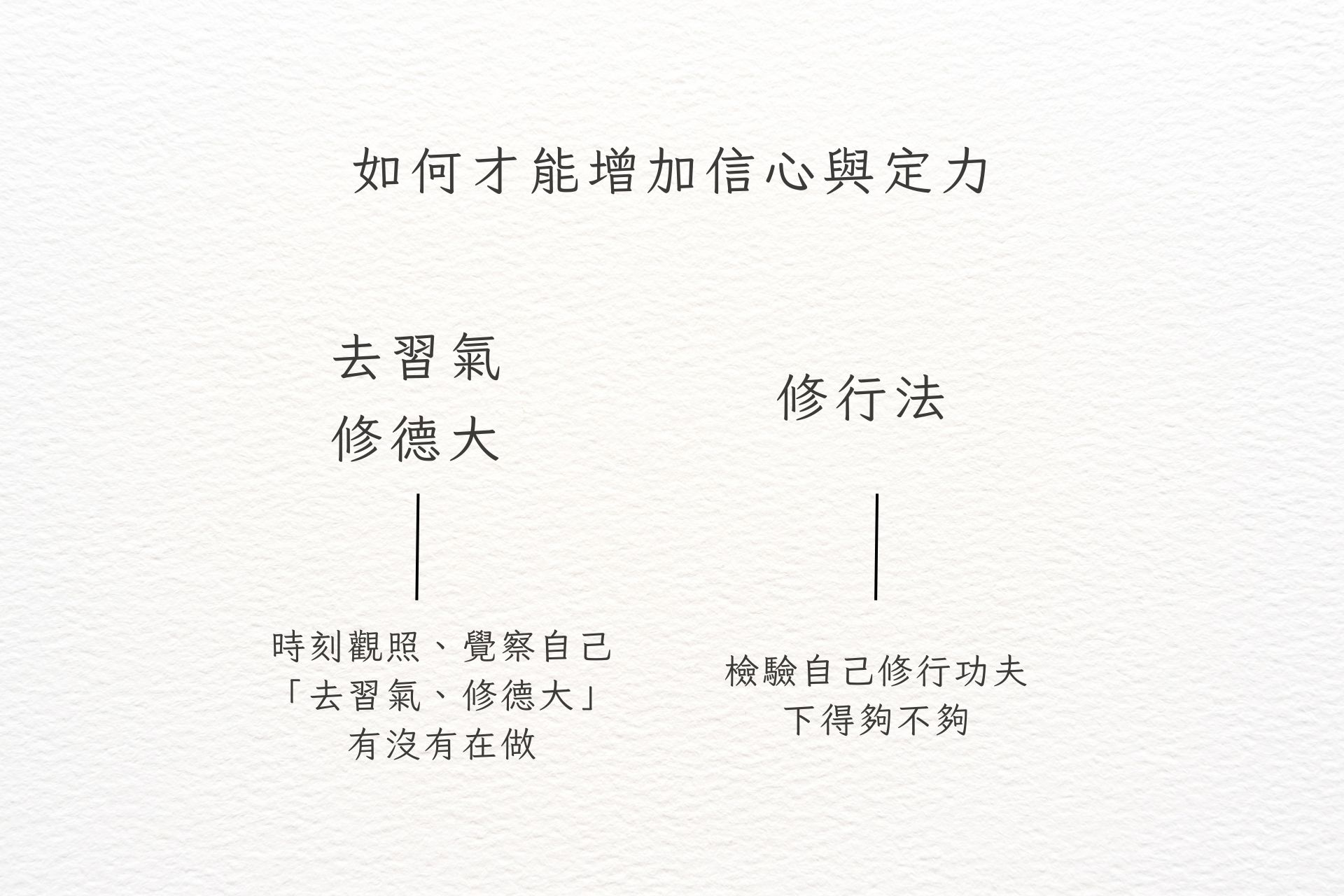

如何才能增加信心與定力 ?

修行包含兩個核心面向:

1. 去習氣、修德大 ——

兩者同時併進是培養信心最快的方法,

時刻觀照、覺察自身

「是否改變舊有的習氣?」、

「是否累積足夠的德大?」。

2. 修行法 ——

任何的修行法,都是在修「定力」,

需檢驗自己功夫下得夠不夠。

為什麼「去習氣、修德大」擺第一,

「修行法」擺第二呢?

因為若前者做不好,後者就做不好。

當修行進入「十行」階段,

表示修行者已經有了覺察與實踐的能力,

習氣逐漸消除,

此時才開始具備迴向的條件。

有力量的迴向,才能真正幫助眾生,

否則只是徒勞無功。

迴向的力量再大,

仍受限於三界之內,

可幫助眾生種善因、結善緣,

不墮到三惡道,

或是可以到三善道。

若要幫助他人往生淨土,

則需要更高層次的修為。

若自身尚未具備去淨土的條件,

又如何能成就眾生往生淨土呢?

如何正確迴向:「依法修持」才能發揮力量

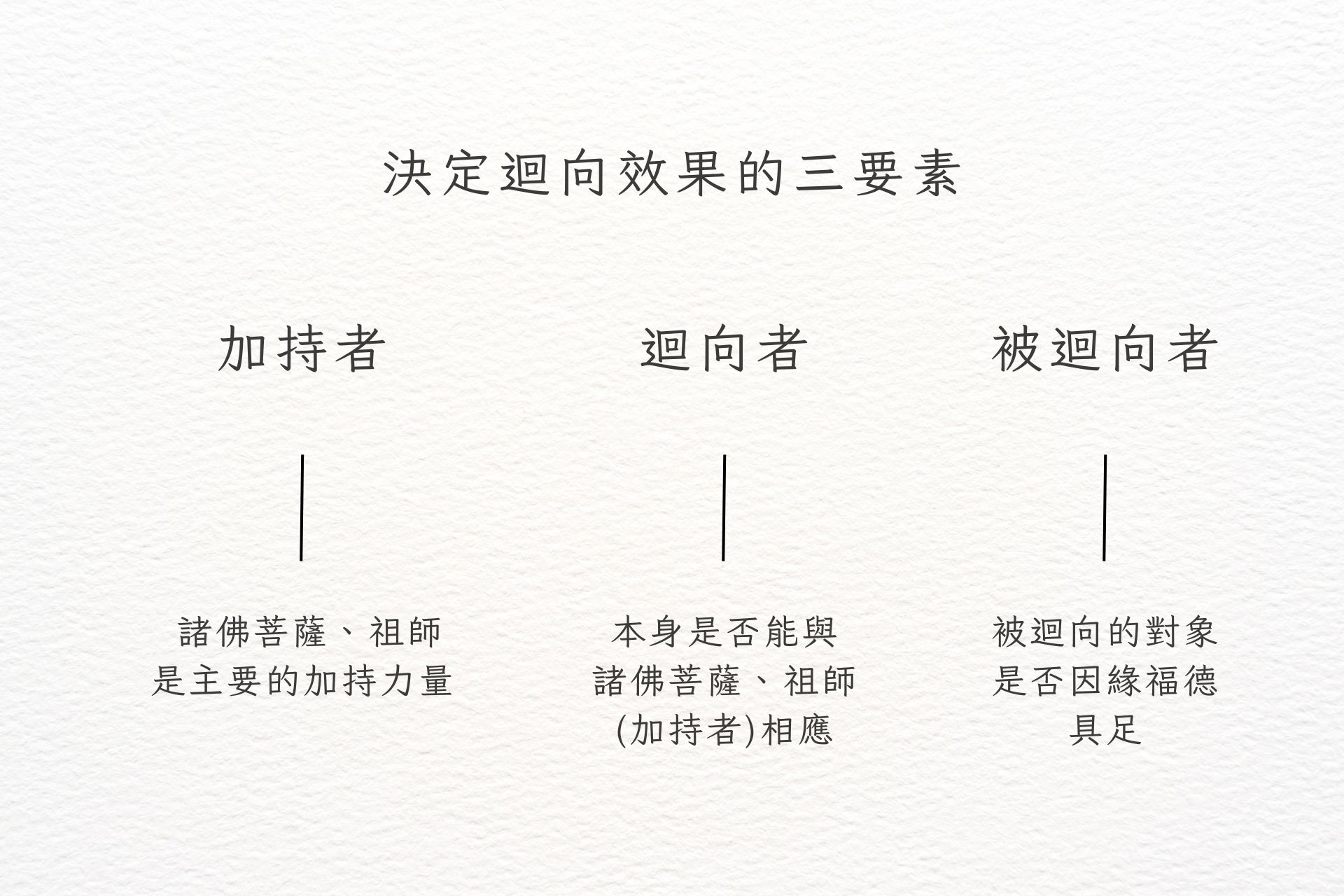

決定迴向效果的三要素

在「五時淨念修持法」中,

已有正確的迴向次第,依法修持即可。

迴向的效果取決於三個主要要素:

1. 加持者 —— 諸佛菩薩、祖師

是主要的加持力量。

2. 迴向者 —— 迴向的人只是個助緣者,

本身是否能與諸佛菩薩、

祖師(加持者)相應。

3. 被迴向者 —— 受迴向的對象

是否因緣福德具足,

能夠接受這股力量。

許多人誤以為,

只要念誦經文、持念佛號即可進行迴向,

但若「迴向者」自身修行,

尚未達到一定境界,

便無法與「加持者」諸佛菩薩相應,

迴向的力量就小,

對「被迴向者」的幫助相對也小。

因此,關鍵在於迴向者本身,

是否下足功夫修行。

修持禮佛拜懺同時完成迴向

禮佛拜懺文最後有

「謹以此功德,普迴向十方眾生,

常樂我淨,同證佛果」。

因此,在拜懺,

同時就都迴向了。

懂得懺悔、自省、

修正自己不對的地方,

迴向才有意義,才能產生力量。

迴向利益眾生,同時是自身修為的檢視

迴向不但可以幫助眾生,

同時也可以讓眾生與佛法結上甚深因緣。

迴向的對象不同,

你修的法不同,

迴向的效果就不一樣,

而他所結的因緣也都不一樣。

唯有真正去除習氣、累積德大、提升修為,

迴向才能發揮真正的作用。

當你的力量足夠,

迴向的同時就是在種善因,

種善因就是在修德大,

德累積得夠大,有一天就可以成就。

因此,最重要還是自己下功夫修行,

你修得好,迴向就有力量。